Agriculteur et développeur rural engagé dans la relocalisation de l’économie, Nahoum Champroy est notre ambassadeur en Corrèze, Creuse et Haute-Vienne. Son ambition : installer une dynamique de coopération, “en intégrant toutes les dimensions d’un développement rural juste”, sur son territoire de vie. Entretien – portrait.

Qu’est-ce qui est malade dans notre modèle économique ?

Notre modèle économique est fondé sur une croissance infinie sans considérer de limite à la régénération de nos ressources naturelles.

Par ailleurs, les ressources naturelles ne sont pas considérées comme des communs que nous devons gérer collectivement au sein de nos bassins de vie, mais comme des propriétés privées (droit de propriété proclamé à la Révolution française comme « inviolable et sacré »).

Bien que vitales pour tous, les ressources naturelles sont « exploitées » à la guise du propriétaire et sont à la merci du capital et de ceux qui en fixent le rendement.

Ajoutée à cela, une concentration toujours plus importante des richesses aux mains d’un petit nombre ayant accès aux marchés financiers : les ressources naturelles sont généralement accaparées par des opérateurs économiques n’ayant pas de lien avec les territoires dans lesquels ils agissent mais dont l’impact social et environnemental occasionne des externalités négatives très importantes et non intégrées au modèle économique.

L’économie, ces dernières années, s’est financiarisée à l’extrême, rendant plus « rentable » la spéculation sur les marchés de produits financiers dérivés et délaissant l’économie réelle pour une part toujours plus croissante. L’argent est devenu un agent qui s’alimente lui-même… Cela crée un déracinement général : une société « hors sol ».

Qu’est-ce qui t’a amené à t’engager dans la transition juste ? Un déclic ?

J’ai grandi en Haute-Corrèze, au grand air, libre d’explorer un territoire toujours plus vaste. Cela m’a profondément formé à « l’école du vivant ». Par la suite, mes études en développement rural intégrant une réflexion importante sur le développement durable m’ont naturellement mené à réfléchir à la notion d’économie territoriale, notamment avec des professeurs comme Bernard Pecqueur ou Laurent Rieutort.

Mon expérience dans l’économie sociale et solidaire (La Navette, agence de rédaction spécialisée ESS, France Active…) couplée à des études en géographie rurale ont, durant 15 années, alimenté cette réflexion sur la faisabilité de la mise en œuvre concrète d’une transition juste dans les territoires.

Le travail de tous, partout en France mais aussi en Europe, a peu à peu permis de poser des jalons juridiques, économiques, sociaux… pour rendre possible une mise en réseau des initiatives, pour être plus forts et bénéficier d’outils financiers, de dispositifs d’organisation de l’emploi, etc.

Bref, je dirai que depuis que j’ai 19 ans, je n’ai cessé de me questionner sur le sujet pour essayer d’être acteur de cette transition juste à l’échelle de mon territoire de vie.

Que fais-tu aujourd’hui, professionnellement, pour faire avancer une transition juste ?

Je suis maintenant agriculteur, producteur de myrtilles, pommes et châtaignes (1/3 temps). Mais le gros de mon activité (2/3 temps) est de coordonner un pôle territorial de développement économique (PTCE Monts et Barrages). Ce dernier développe une manufacture du châtaignier pour relancer une micro-filière bois, un atelier de transformation de fruits rouges, pommes et châtaignes (projet en cours), le développement d’une filière solaire citoyenne locale, des bureaux partagés…

Nous cherchons à développer un réseau de compétences d’entreprises permettant de relocaliser l’économie en mobilisant notre ressource territoriale en commun dans le cadre de micro-filières, pour rééquilibrer la rémunération des opérateurs tout au long de la chaîne de valeur. Vaste programme, mais nous avons bien avancé sur la filière forêt-bois, et notre méthode recherche-action a montré que c’était possible en prenant le temps de cette coopération entre opérateurs. Bien évidemment, il faut des ressources pour la financer ; c’est tout l’objet du PTCE : trouver les ressources pour financer cette coopération pour relancer une économie territoriale locale.

Pourquoi cet engagement ? Qu’est-ce qui te tient particulièrement à cœur ?

C’est toute ma vie ! Je ne peux pas agir autrement qu’en intégrant toutes les dimensions d’un développement rural juste ou d’une transition écologique juste sur mon territoire de vie.

Pourtant, il y a beaucoup de freins et de difficultés, beaucoup d’inertie y compris chez les acteurs de son propre camp, car les moyens mis à disposition poussent à la compétition.

Ce qui me tient à cœur, c’est de continuer à espérer que nous pouvons créer une économie locale vivante, régénératrice des liens.

C’est une question de vie… ou de mort, d’une certaine manière, car le développement économique actuel crée tellement d’exclusion que le désespoir et la solitude tuent littéralement des personnes, souvent des hommes.

Depuis que je réside en Haute-Vienne, cinq hommes se sont donné la mort – dans le secteur agricole principalement. Et je ne parle que des communes environnantes à la mienne.

Le désespoir social est aussi très prégnant dans une frange de la population qui a tendance à voter extrême droite et à avoir un discours ouvertement xénophobe. Les choses se sont accentuées ces dernières années. Le modèle économique actuel est au cœur des problématiques et n’apporte aucune solution aux problèmes sociaux et environnementaux dans les territoires ruraux comme les nôtres.

Cela pousse à l’action, à tenir les positions sur le terrain. Mais sans une organisation nationale et un réseau puissant partageant les mêmes convictions, nous ne pourrons pas relever les défis immenses…

Qu’est-ce qui te manque, pour avoir « l’impact » dont ta cause a besoin ?

Je dirais, un peu comme un soldat sur le front, qu’il manque presque tout ! Mais déjà, si nous avions des moyens financiers profilés pour encourager la coopération, et que ces moyens n’étaient pas détournés par les « barons » locaux, cela serait une manière de « forcer » les opérateurs du territoire à se mettre autour d’une table.

Ce qui manque, c’est un chef de file qui puisse construire la gouvernance territoriale de la transition juste, et qui ait donc les compétences pour le faire et la crédibilité auprès des autres acteurs (c’est-à-dire des moyens financiers « potentiels »). Nous avons besoin d’être crédibles. Cela passe par le réseau, un soutien à tous les échelons pour réussir à peser comme acteur sur le bassin de vie.

Le problème, c’est la posture de certains acteurs qui ne discutent que lorsque l’interlocuteur “mérite” qu’on lui parle. Sans un réseau sérieux et visible derrière soi, on a du mal à faire entendre l’importance de se coordonner et de coopérer pour construire une économie territoriale hybride avec l’ensemble des acteurs du territoire. Il y a aussi les mentalités, la formation des acteurs publics et privés qui ont des « déformations » professionnelles et sont parfois persuadés de faire la transition écologique alors qu’ils le font dans le cadre de l’économie classique qui les a fait grandir tout au long des Trente Glorieuses.

Il manque dans ces cas-là une écoute, un soutien pour juste dire ce qu’on vit et partager les difficultés qu’on rencontre pour trouver des solutions dans le dialogue, l’ouverture…

Pourquoi as-tu rejoint l’opération Milliard ?

C’est l’opération la plus ambitieuse et la plus juste que je connaisse pour réellement changer les choses, dans une radicalité saine.

Tu es ambassadeur de l’opération Milliard en Corrèze, Creuse et Haute-Vienne. Quel est ton rôle ?

Faire connaître le mouvement et relayer sur ce territoire que je connais très bien toutes les informations relatives à l’opération milliard et les évènements qui s’organisent.

Qu’est-ce qui t’attache tant à ton territoire, pourquoi l’aimes-tu ?

J’ai grandi en Haute-Corrèze, je suis attaché à la Corrèze d’une façon presque charnelle par les paysages, les amitiés. Mais ensuite, j’ai travaillé en Creuse et fait mes études à Limoges, en Haute-Vienne, avant d’acheter une ferme à 25 km de Limoges…

La Haute-Vienne c’est mon territoire de vie maintenant, et d’engagement – aux côtés d’autres amis.

J’aime ce territoire car il est bien situé. Car il permet d’agir : il y a tout à faire. Car j’aime la nature environnante, les randonnées, etc. Et surtout parce qu’il permet à mes filles de grandir dans un cadre paisible et propice à leur développement.

La France est très centralisée. Pourquoi les territoires sont-ils essentiels pour la transition juste ?

Les territoires sont le lieu d’enracinement des personnes qui y habitent, mais aussi de ceux qui viennent pour les vacances, ou projettent d’y habiter un jour.

Lieux de production, de partage de la vie locale, de relations de proximité, de mise en œuvre de projets communs, les territoires – au sens de « bassin de vie » – sont l’espace du lien social, le lieu d’enracinement des activités et, donc, la cellule de base de l’organisation des sociétés pour une gestion durable des ressources.

Les territoires de regroupement permettent ensuite de gérer des enjeux plus larges, et enfin le territoire national donne une cohérence stratégique d’une certaine manière.

Sans penser ce développement de la base vers le haut, dans un sens qui permet d’alimenter les stratégies nationales, le développement est « injonctif » et détruit la confiance plus qu’il n’apporte de solution aux enjeux de développement durable.

Quel type d’ambassadeur es-tu ?

Je veux montrer que sur nos territoires, il y a des ressources, des savoirs, des énergies humaines capables de porter une transition juste et enracinée.

Je crois profondément que la relocalisation économique ne peut réussir que si elle s’appuie sur la richesse du vivant, la coopération entre les acteurs et une vision de long terme.

C’est ce que je défends concrètement à travers des projets comme la collectivisation de la ferme de Chabaud, la manufacture du châtaignier, la structuration de micro-filières territoriales dans le secteur alimentaire ou encore la création d’espaces partagés (comme des bureaux) pour les entrepreneurs ruraux.

Si on réussit à lever 1 milliard, où en sera-t-on en 2027 ?

Je serai le même, toujours engagé sur le territoire à développer le lieu ici et à faire le relais de l’opération au sein des autres réseaux dont je fais partie : SCIC « les PTCE Français », association PR2L, France Tiers-Lieux, réseau des manufactures de proximité, réseau régional des PTCE, réseau Transition Limousine, etc.

Et j’espère que je serai artisan de la construction d’une gouvernance territoriale à l’échelle de l’ex-Limousin, soit départementale, soit du bassin de vie Monts et Barrages. Cela dépendra de l’architecture qui sera retenue et des forces vives sur l’ex-Limousin. L’idéal serait d’avoir un ambassadeur par bassin de vie, mais c’est probablement difficile à imaginer. Alors il faudra penser des systèmes adaptés et des coopérations pour que l’argent mobilisé soit distribué au sein d’écosystèmes coopératifs territoriaux matures.

Ton message à tes amis, ta famille et tes connaissances, aux Françaises et Français, pour qu’ils rejoignent le mouvement ?

Venez, enfin on peut agir concrètement pour financer une transition juste de nos territoires !

Rejoindre l’opération Milliard, c’est agir avec une large communauté nationale pour redonner du sens à notre économie et de la force à nos territoires.

Les recommandations de Nahoum

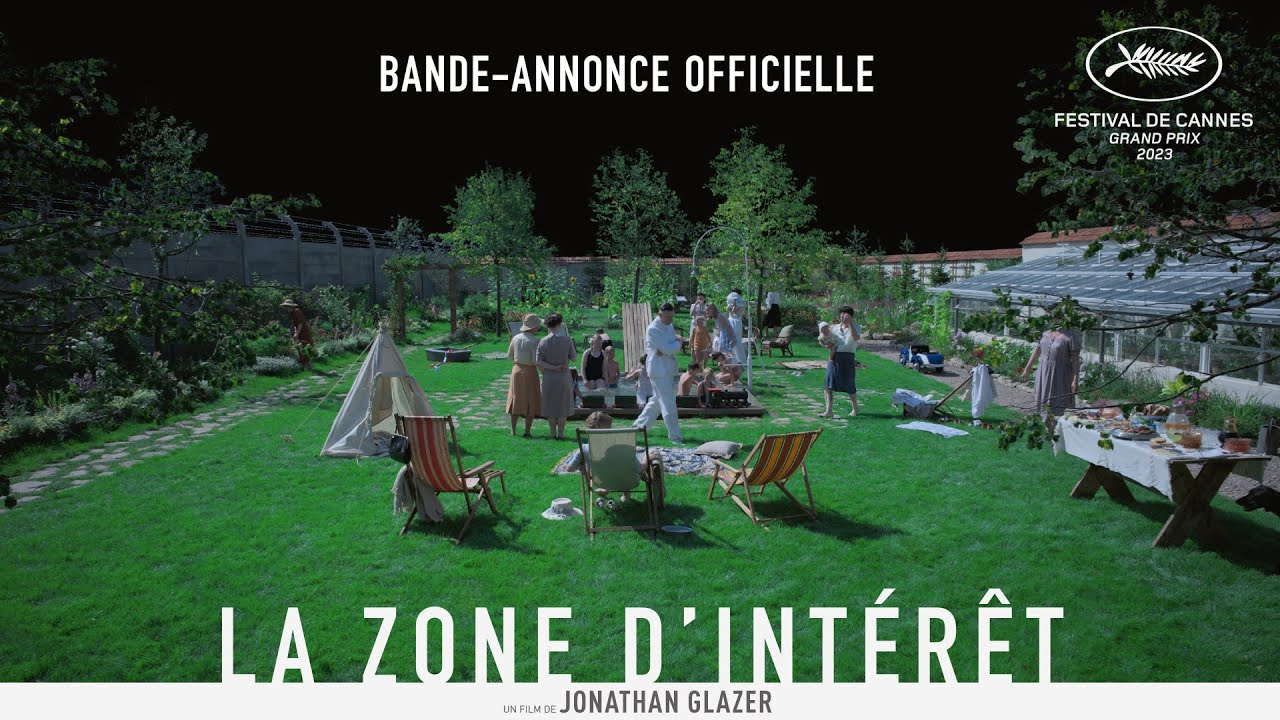

Un film à recommander ?

La Zone d’intérêt, de Jonathan Glazer

Ce film raconte la banalité du mal, et comment on peut mener une existence normale tout en ignorant les atrocités commises à quelques mètres de soi…

Un livre ou une BD à recommander ?

L’Enracinement, de Simone Weil

Pas facile à lire mais riche sur le besoin de réenraciner les activités humaines au sein de communautés vivantes.

Une chanson, un morceau, qui représente ton état d’esprit, ta vision du monde ?

Say the Truth and Run, de Meryem Aboulouafa

Ma mère me l’a fait découvrir hier 😄

Une figure que tu trouves particulièrement inspirante ?

Bastien Sibille 😉

Une citation qui incarne ton rapport au mode, ta conviction ?

« Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas.

Mais sa tâche est peut-être plus grande : elle consiste à empêcher que le monde se défasse. »

Albert Camus, Discours de réception du Prix Nobel de littérature, Stockholm, 10 décembre 1957.